中学年の部に続いて、高学年の部では、短い管の端に小さな丸い色シールを貼ったものを、床の上に置いて指の先ではじいてみると…。なんと一枚しか貼っていないのに、分身の術のように、いくつも見えてくる、という実験でした。ところが、長さを変えてみると、「分身」する数が、2個から6個まで変幻自在に?名付けて、「ニンニン、シール分身の術の管(巻でなく)」!

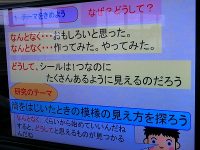

子供たちは、まず、直径の同じ管の長さに変えて、「見える数」を調べていきます。実験の面白さは、「こうしたらどうなるか(試行)」考える(思考)力が、むくむく湧いてくることです。実際に、5年生のあるグループでは、色の違うシールを管の両端に貼って回してみると、片方の色しか見えない?また、6年生のあるグループでは、3つの違う色のシールを両端と真ん中にそれぞれ貼ってみると…。

条件をそろえる(管の径は同じで、長さを変える)ことと、いろいろやった実験結果を比べる(長さによって見えるシールの数は、どう変わるか。)そこから、言えることは何かを別の実験で確かめることの大切さを学びました。