フィルムによる撮影のときは 「ナイフエッジ」 でピンと合わせをしていましたが デジ一眼のピンと合わせは

先人たちの言われているとおり大変シビアです。 スパイダーや割り箸などで明るい恒星の回折像をパソコンの

ディスプレィ上で確認していますが 微動装置や目盛りの無いドローチューブではその画像をみても再現性が無いのでジャスピンはなかなか難しいものがあります。

そこで誠報社のピントスケールやウェブ上で見かけたデジタルマイクロメータを利用した自作を考えていたところ、

星仲間の太田さんから有効な情報を頂きました。 天文ガイド2005年12月号にデジタルノギスの利用記事が

掲載されていると(12 月号は購入していなかった)。

筆者の村田さんとは九州在住のころの友人だそうで 早速 詳細の情報を頂き、大変参考に なりました。

太田さん、ありがとうございました。

昔の通信機用の微動ダイヤル。

減速比 1/6、シャフト径 φ6mm

取り付け板

ステンレス、厚さ1mm

4mm厚位のアルミニューム板で作りたかったが手持ちがなかった。かなり無造作な作り。

ジョイント

微動ダイヤルを取り付け板に付けたところ

タカハシのフォーカスノブの直径と違うため異径ジョイントを自作した。

ノギスの分解

廉価版のノギスを使用したら動きが悪く、全部分解してスライド部分を磨き上げた。

弱いスプリング(微動ダイヤルやドローチューブの動きを阻害しないため)でノギスの

スケール部を戻るようにした。(取り付け板に付けるためにタップを立ててある。

測定子の部位は危険なのでグラインダーで丸めた。)

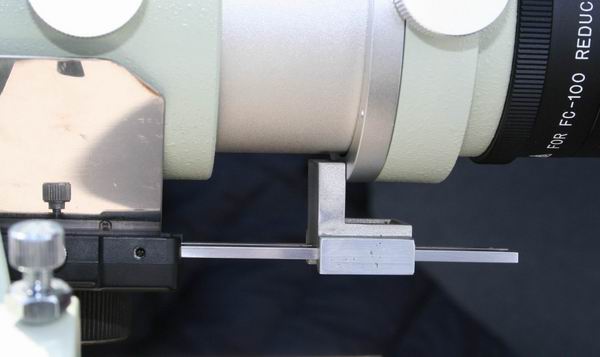

デジタルノギス微動ダイアルを取り付け板に組んだところ

FS102にファインダー取り付け螺子を利用して取り付ける。

つまみは40年前の通信機用(歴史を感じる)

ノギスのスケール部分に取り付けたスットッパをカメラ回転装置にばねの力で押し付けている。

ジャンクボックス(他者はそれをゴミ箱という)の中からアルミダイキャストの小塊を取り出しフライス盤で エンド見る加工した。

ストッパは押し螺子でノギススケール部分を固定しスライドできる様にし、レデューサー装着時の変化に対応した。